Mit der Behandelbarkeit der HIV-Infektion hat sich auch das Bild von Menschen mit HIV verändert, etwa in Aufklärungskampagnen. Doch wie authentisch sind diese Darstellungen eines „ganz normalen“, fast gesunden Lebens?

Neue Bilder von HIV braucht das Land – wie Menschen mit HIV dargestellt werden sollten, darüber wurde auf der Selbsthilfekonferenz „Positive Begegnungen“ in Hamburg bisweilen heftig debattiert (die Dokumentation der Veranstaltung findet sich hier [PDF-Datei, ca. 4,5 MB]). Thomas Schützenberger, seit 28 Jahren HIV-positiv, sieht sich von den meisten Fotos, die man derzeit auf Plakaten oder in Broschüren sieht, kaum repräsentiert. Im Gegenteil. Warum sie dem 51-Jährigen Unbehagen bereiten, schildert er in einer persönlichen Rückschau auf drei Jahrzehnte mit HIV/Aids.

1983, das Jahr meines Coming-outs, war geprägt von Angst vor der „Schwulenseuche“. Entsprechende Bilder aus den USA hatten bald auch in Deutschland Einzug in die Medien gehalten und wurden auch bei uns zur Realität in der Schwulenszene. Sie zeigten ausgemergelte Gestalten und eingefallene Gesichter mit großen, leeren Augen. Überall auf ihren Körpern zeugten die violetten Kaposi-Flecken vom unaufhaltsamen Verfall. HIV bedeutete Aids und Aids den Tod.

Bilder von HIV-Infizierten ohne sichtbare Krankheitszeichen gab es kaum, weil viel zu viele von ihnen rasch erkrankten, dahinsiechten und starben. Nur wenige fanden den Mut, sich öffentlich darzustellen und so die möglichen Folgen von ungeschütztem Sex vor Augen zu führen. Sie taten dies trotz der Stigmatisierung und der ungeheuren Diskriminierung – vor allem auch innerhalb der Schwulenszene, deren Solidarität vielfach beschworen wurde und genauso oft versagte.

„Nur wenige fanden den Mut, sich öffentlich darzustellen“

Wieviel etwa die Bilder des erkrankten Aids-Aktivsten Ikarus oder das niederländische Sauna-Plakat „Kan ik jou verleiden tot veilige Seks?“ („Kann ich dich zu Safer Sex verführen?“) für die Prävention leisteten, ist wohl nie erfasst worden. Vielen jedoch brannten sich diese Motive, auf denen sich die Männer selbstbewußt mit ihren Kaposi-Flecken zeigten, tief in Hirn und Herz.

Die Schockwerbung des Textilunternehmens Benetton löste nicht nur in der Schwulenszene heftige Diskussionen aus. Ein Motiv zeigte einen Hintern, auf den „H.I.V. POSITIVE“ tätowiert war, ein anderes einen schwer von der Krankheit Gezeichneten auf dem Sterbebett.

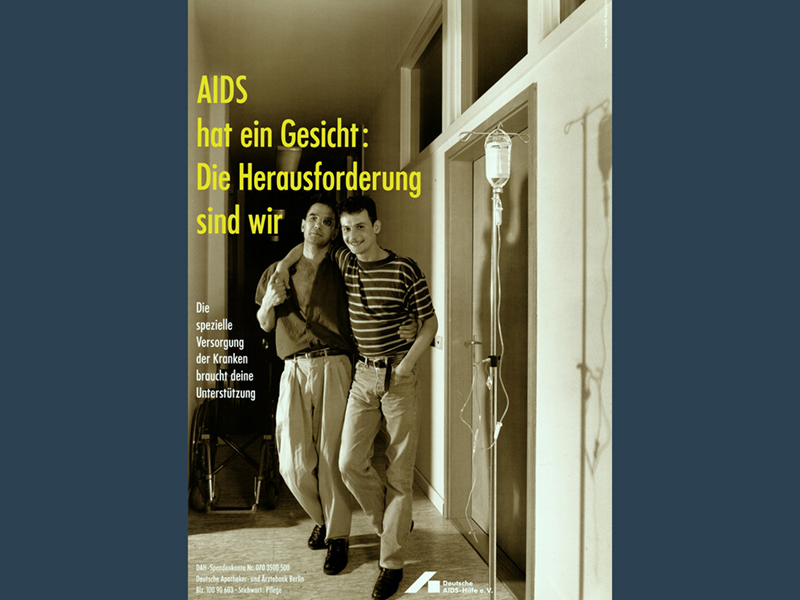

Kaum eine Ausgabe der Zeitschriften für schwule Männer erschien damals ohne Todesanzeigen. Die Abbildung von Pflegebedürftigen und die Forderung nach einer speziellen Versorgung unterstrichen die Dramatik der Erkrankung.

Bis Mitte der 1990er-Jahre beherrschten Bilder von sichtbar an Aids Erkrankten die öffentliche Wahrnehmung, und sie änderten sich auch nicht durch den Einsatz von Retrovir (AZT), dem ersten verfügbaren HIV-Medikament. 1996 folgte dann der medizinische Durchbruch: Mit dem Welt-Aids-Kongress in Vancouver verschwanden Kaposi und Aids, Pflegebedürftikeit und Tod binnen kürzester Zeit aus den Bildern.

„Mit den Therapieerfolgen verschwanden Kaposi und Aids, Pflegebedürftigkeit und Tod“

Im Mittelpunkt stand jetzt die neue Kombinationstherapie und die Frage des Therapiebeginns, es dominierten Abbildungen von Tabletten, Einnahmevorschriften und gesunder Ernährung. Nach und nach wich so auch die tödliche Bedrohung durch Aids aus den Köpfen. Wohl auch, um einer möglichen Sorglosigkeit entgegenzusteuern, veröffentlichte die Deutsche AIDS-Hilfe 1997 ein Plakat mit dem Slogan „Safer Sex ist out – bißt du sicher?“ und ein weiteres mit dem Zubehör des Therapielltags und der Botschaft „Kondome schützen“.

Auf die anfängliche Euphorie folgte bald Ernüchterung. Tatsächlich verhinderten die ersten Kombinationstherapien das Fortschreiten der HIV-Infektion. Doch viele Behandelte bekamen durch das Medikament Crixivan einen „Crixibelly“ oder einen „Stiernacken“, sie verloren Fett an Armen und Beinen wie auch im Gesicht. Diese als „Lipodystrophie“ und „Lipoatrophie“ bezeichneten Fettverteilungsstörungen stigmatisierte Menschen mit HIV zusätzlich. Trotz guter Blutwerte sahen viele von uns todkrank aus, ähnelten verhungernden Kindern mit dicken Bäuchen. Diskriminierung und Ausgrenzung nahmen wieder zu. Wer wollte schon etwas mit Menschen zu tun haben, denen man „es“ ansieht? Als schließlich neue HIV-Medikamente ohne diese Nebenwirkungen auf den Markt kamen, waren einige bereits für ihr Leben gezeichnet.

2002 veröffentlicht die Deutsche AIDS-Hilfe das Plakat „Ich sehe auch Veränderungen“, das erstmals der Lipoatrophie ein Gesicht gibt. Es ist eines der wenigen Motive, die diese Nebenwirkung zeigen, und zugleich eines der letzten, auf denen ein von der Krankheit gezeichneter Menschen zu sehen ist. Danach verschwindet alles, was mit Medikamenten und Krankheit zu tun hat, aus den Bildern.

Spätestens seit dem Start der Antidiskriminierungskampagne „Positiv zusammen leben“ im Jahr 2010 wird die HIV-Infektion als eine chronische Erkrankung dargestellt, die durch die medikamentöse Behandlung ein normales Leben ermöglicht.

„HIV ist, wie einst Aids, unsichtbar geworden“

Einschränkungen, wie sie noch 2002 auf dem Plakat „Ich kann mal mehr, mal weniger – Informationen helfen bei Entscheidungen zu Arbeit, Beschäftigung und Rente“ thematisiert wurden, spielen jetzt keine Rolle mehr. Das neue Credo heißt „HIV-positiv und Berufsleben – kein Problem“, wie ein Poster aus dem Jahr 2013 verkündet.

DAH-Plakat „Ich kann mal mehr, mal weniger – Informationen helfen bei Entscheidungen zu Arbeit, Beschäftigung und Rente“, 2002

Die Grenzen zwischen HIV-positiv und HIV-negativ sind aufgehoben, im äußeren Erscheinungsbild wie auch im Lebensplan: Menschen mit HIV können Eltern werden, Sport treiben, erfolgreich im Beruf sein. HIV ist, wie einst Aids, unsichtbar geworden. Stattdessen gibt es jetzt zahlreiche Plakate, die sich gegen Diskriminierung richten – ob beim Bäcker, im Kindergarten oder im Fußballverein. Und ja, „gegen Diskriminierung helfen keine Pillen“. Aber ist Diskriminierung heute wirklich das einzige Problem von Menschen mit HIV, das wichtig genug erscheint, um es ins Bild zu setzen?

Schaut man sich das Magazin „HIV LIFE“ an, so fällt eine weitere Veränderung auf: Präsentiert werden junge, gesund und gut aussehende, leistungsfähige und lebensfrohe Menschen, die anderen Positiven zeigen, was sie mit HIV alles leisten können, wenn sie es sich nur zutrauen – zum Beispiel, auf den Kilimandscharo steigen…

Angesichts dieser Bekundungen erscheint HIV nur noch als kleine Fußnote im Leben. Das Virus hindert dynamische, optisch ansprechende Menschen nicht an einem sportiven Lifestyle. Aber was bedeuten solche Bilder eigentlich für die Prävention?

Ich nehme dieses dominierende Bild von modernen HIV-Positiven und ihre Erfolgsstorys mit recht zwiespältigen Gefühlen wahr. Gezeigt wird zweifello, was wir Positive uns immer gewünscht haben: ein beschwerdefreies Leben. Aber haben wir das wirklich? Und trifft das auf uns alle zu? Ist so ein Leben überhaupt möglich? Was hier vermittelt wird, ist sicher etwas, was ich jedem Menschen mit HIV wünsche. Es kann sie ansporenen und ihnen Hoffnung geben. Ungetesteten wiederum vermag es die Angst vor dem Test zu nehmen und Negativen übertriebene Angst vor HIV.

„Ein so eindimensionales Bild setzt viele unter immensen Druck“

Doch ein so eindimensionales Bild setzt viele unter immensen Druck. Diejenigen, die unter Schuldgefühlen leiden, die wegen ihrer Infektion Depressionen haben oder die weniger leistungsfähig sind. Diejenigen, die Angst haben vor der nächsten Blutuntersuchung, vor Resistenzen, vor Neben- und Wechselwirkungen und vor Langzeitnebenwirkungen.

Und es belastet auch diejenigen, denen man „es“ ansieht. Ja, es gibt sie noch, diese HIV-Positiven! Werden durch die heute transportierten Bilder auch diese Menschen „mitgenommen“? Fühlen sie sich dadurch weniger diskriminiert – oder vielleicht nur anders? Auch diese Aspekte sollten wir berücksichtigen, wenn wir bewerten, was da gezeigt wird, und darüber nachdenken, welche Bilder wir bräuchten, um die ganze Bandbreite des Lebens mit HIV sichtbar zu machen.